Des voyages virtuels en Histoire-Géographie avec Google Earth. Pourquoi ? Comment ? | |

La genèse du site et de ces voyages-virtuels |

|

|

Les premiers parcours ont été

conçus pour le LOG (Lycée Ouvert de Grenoble) qui propose

un dispositif d'enseignement à distance. |

Quelles sont les étapes

de la construction d’un voyage virtuel ?

|

|

| 1. Définition du thème : quel sujet ? quelle problématique ? quelle échelle ? | |

|

Les sujets ont été choisis

: - Au début, en fonction des programmes de lycée comme les premiers parcours sur San Francisco, Le voyage d'un porte-conteneurs, La puissance américaine, mais aussi en fonction des ressources disponibles dans GE, patchwork d'images disparates qui surreprésente les espaces urbains (et américains). - Puis à la demande des IPR de Grenoble, en fonction des nouveaux programmes de collège applicables à partir de 2009 et qui mettent l'accent sur une utilisation plus intensive des TICE, j'ai élaboré quelques parcours pour la classe de 6ème : Phoenix, Sahara, paysage de faible occupation humaine, Egypte, puis de 5ème en Histoire (Jakob Fugger, Ibn Battuta). Ce qui permet, par ailleurs, de valider certains items du B2I. - Parfois en fonction de l’actualité (les parcours sur l'investiture d'Obama, sur le 40° anniversaire de mai 68, sur la crise alimentaire mondiale de 2008, sur la marée noire dans le golfe du Mexique en 2010). - En fonction de besoins manifestés par les collègues : une initiation ludique de niveau sixième avec un jeu de piste (le trésor du pirate). |

|

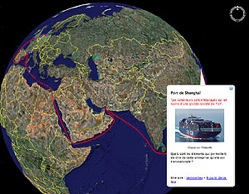

A partir de ces choix, j'essaye de

proposer des parcours sur des sujets à différentes échelles

: - locale : résidence fermée sur la Côte d'Azur, périurbanisation à Montpellier, contrastes urbains à Rio, métropoles américaines - régionale : les espaces littoraux asiatiques - nationale : la puissance américaine - mondiale : le voyage d'un porte-conteneurs, la crise alimentaire mondiale de 2008 |

2.

Récolte des données sur Internet |

|

Les cartes Rumsey pour étudier la traite transatlantique |

La partie la plus longue et chronophage

du travail est la recherche documentaire. Il faut, dans la mesure du possible,

disposer de données fiables et incontestables : sites Internet

institutionnels de l’ONU (UNDP, FAO…), des Etats (INSEE, INED,

Assemblée Nationale…), ou reconnus par la communauté

enseignante (Histoire par l’image, cartes Rumsey, journaux et magazines

de référence...), quelques articles complémentaires

de Wikipédia ou tirés de sites personnels - mais validés

par le professeur-concepteur - quand il n’a pas été

possible de proposer des sites institutionnels. Pour les photographies,

une collection personnelle importante et Clio-Photo,

site mutualisé de photos libres de droit pour usage pédagogique

permettent de traiter de nombreux thèmes des programmes. Une veille technique est aussi nécessaire, certains sites, fichiers ou liens n'étant pas pérennes ! Par exemple le porte-conteneurs Chine-Europe a été ramené au bassin de radoub pour déjà 5 "contrôles techniques" et modifications de liens obsolètes ! La mise à jour est plus aisée quand on a la main sur son propre site que sur un site académique. |

3.

Mise en place du scénario pédagogique |

|

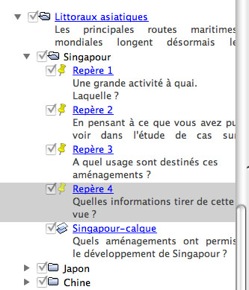

Le travail est organisé en dossiers et sous-dossiers qui correspondent à des paragraphes. |

La scénarisation et le questionnement

permettent aux élèves une mise en activité, un travail

autonome et une appropriation des savoirs et des méthodes. Cela

permet aussi de lutter contre la tentation de certains de n’en rester

qu’à une forme de contemplation - parfois de sidération

- devant ces images. Elle contribue au maintien de l’attention jusqu’à

la fin de l‘exercice. A travers diverses étapes l’élève trace son itinéraire sur des documents et des sites répertoriés et validés par le professeur. Il est aussi possible de présenter les items dans le désordre et de demander aux élèves de retrouver un ordre logique, élaborant ainsi un plan qui permette de classer ces différentes étapes. Voir par exemple la version 2 de la puissance américaine sur le site académique de Grenoble ou la version 2 de l'introduction au programme de Géographie de Seconde qui, volontairement, n'indique pas les thèmes, qui sont à retrouver par les élèves : Chaque parcours est accompagné d'une fiche de travail qui restera la trace papier, une fois l'ordinateur éteint. |

|

L'essentiel est de construire des

usages qui favorisent l'apprentissage critique de l'image et de la carte

et pour cela, multiplier les exercices qui décryptent ces mosaïques

composites. Identifier, décrire, expliquer restent quel que soit l'outil, les bases de l’enseignement géographique. En Histoire, l'un des intérêts d'utiliser GE avec un scénario permet d'ancrer le récit historique dans une réalité géographique, de donner à voir un événement dans son contexte géolocalisé. (1789 Versailles-Paris, Jakob Fugger ou la traite transatlatique en Seconde ou Mai 68 en 3° et Terminale). |

4.

Conseils pour la construction de voyages virtuels |

|

|

Dans les consignes liminaires,

demander aux élèves de décocher la quasi totalité

des options dans «Données géographiques» qui

parasitent le travail à faire en classe ; ne garder selon les besoins

que « Relief » et éventuellement « Légendes».

N’utiliser que si nécessaire à la compréhension,

les options « Bâtiments 3D » et Street View qui réduisent

la vitesse de connexion, surtout sur un réseau d'établissement

! Aérer la mise en page : par des images, des espaces qui évitent de trop longs textes, fastidieux à lire à l'écran, surtout pour les collégiens. |

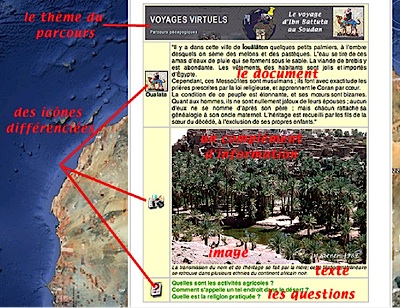

Des choix graphiques pour une meilleure lisibilité |

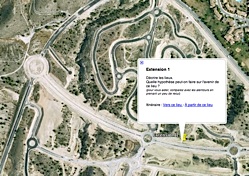

|

Privilégier la lisibilité : des polices, des couleurs, des icônes variées de façon à différencier ce qui est texte, complément d'information, questionnement. Faire preuve de rigueur dans le choix du cadrage (vertical,

oblique), de l'altitude, dans le placement, au plus près, des repères

et pour cela ne pas hésiter à rechercher l'adresse précise

de tel bâtiment sur Internet ou dans GE. |

|

|

|

Prévoir une mise en activité des élèves : zoomer ou reculer, calculer la longueur d'une rue, la taille d'une exploitation, faire apparaître le réseau routier, vérifier des altitudes, utiliser le curseur de transparence pour faire apparaître un calque d'interprétation, faire correspondre une photo de paysage à un repère numéroté... les possibilités sont multiples. Et bien sûr répondre aux questions sur

la fiche de travail jointe à chaque exercice. |

|

|

Éventuellement donner un titre "neutre"

(Activité 1 ou Repère 2) pour laisser à l'élève

le soin de l'observation et de la description. En somme, utiliser tous les atouts de GE en faisant manipuler cette interface ludique et attrayante (boussole, orientation, 3D, zoom…) |

Quelques apports didactiques de l’utilisation de Google Earth en géographie |

|

|

L‘emboîtement d’échelles apparaît immédiat, d’un coup de zoom. L'utilisation en classe de Google Earth permet de faire

travailler les compétences liées à la cartographie.

(voir les propositions d'Anthony Merle "Passer du

globe virtuel à la production cartographique" en Seconde

sur ce site ou son article

sur le site de l'INRP). |

|

Faire apparaître, simplement

en cochant une case, des bâtiments modélisés en

3 D mènera rapidement l'élève à une compréhension

de la notion de CBD. Les autres composantes de la ville sont également

visualisées, interrogées (réseau urbain, universités,

banlieues...) et permettent d'aboutir à une définition du

concept de métropole. Autre exemple, grâce à la possibilité de calculer les distances, de circuler et de naviguer sur cette "carte électronique", l’imbrication des favelas dans le tissu urbain à Rio prend sens bien mieux que sur un croquis ou sur une image fixe. |

|

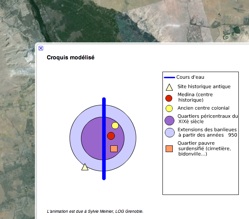

La construction progressive du modèle de la ville américaine avec sa légende |

|

| L’ajout progressif d’informations

en cochant/décochant des cases, en jouant sur les superpositions

de couches, celles de GE : voies de communication par exemple, ou celles

construites par le professeur (voir les exemples

de Phoenix ci-dessus ou de la crue du Nil). Cette construction progressive

d'un modèle - identique à l'ajout de transparents avec

le rétroprojecteur - est un vrai support pour l'apprentissage

de l'analyse spatiale.

|

|

|

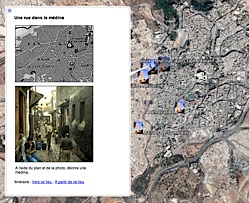

Le croisement d'informations

provenant de documents de nature différente (cf le travail

sur le désert du Sahara : carte des densités de population,

diagramme climatique, photos de paysage, textes explicatifs, croquis paysager…).

GE se prête bien à l’ouverture sur d’autres sources

documentaires puisqu'on peut intégrer dans les repères et

avec le questionnement une photo, un tableau de statistiques, une carte,

un lien hypertexte vers une page d’un site, un calque qui se superpose

à l'image du globe. Tout cela sur un seul et même support. Tout un corpus documentaire dans la même fenêtre sans être obligé de jongler avec des pop-up, des ascenseurs, des logiciels multiples. Cela facilite le travail de l’élève. D'autant plus que la version 5.2 disponible depuis juin 2010 offre même l'affichage du navigateur dans la fenêtre de visualisation de GE. |

|

|

Depuis la version 5, il est, en outre, possible de "remonter

le temps" et de superposer-comparer des images-satellite

à différentes périodes (croissance de las Vegas,

disparition progressive de la mer d’Aral…). Les dates des

prises de vue apparaissent de manière plus immédiate qu’avant. |

Conclusion |

|

| Sans négliger les écueils de GE : erreurs de localisation, publicité récente en mode "Recherche", zones vierges ou quasi-illisibles car de trop faible résolution, qui permettront au professeur de faire une lecture critique et aux élèves de ne pas confondre carte, image satellite, image aérienne, vue paysagère ! la plate-forme logicielle reste un outil assez simple à utiliser, qui plaît aux élèves, qui met à disposition des contenus numériques variés pour des pratiques de classe actives et qui permet à la fois une autre lecture de l'espace géographique et la création d’un récit historique. |

|

Jean-Marc Kiener, Annecy, mars-juillet 2010 (Reprise, complétée et mise à jour, d'un article écrit pour la Lettre géomatique de l'INRP n°4 d'avril 2010.) |

|

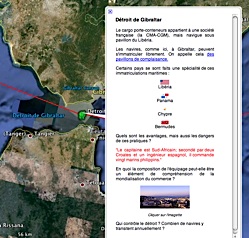

Une

démarche hypothético-déductive sur Bénidorm

Une

démarche hypothético-déductive sur Bénidorm Une

mise en page aérée

Une

mise en page aérée

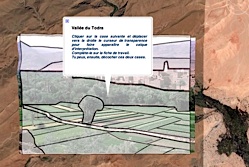

Passer

de la photo au croquis paysager (vallée du Todra, Maroc)

Passer

de la photo au croquis paysager (vallée du Todra, Maroc) Découverte

des activités du port de Rotterdam

Découverte

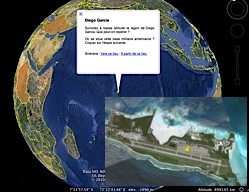

des activités du port de Rotterdam La

base américaine de Diego Garcia dans l'océan Indien en 2

clics

La

base américaine de Diego Garcia dans l'océan Indien en 2

clics Le

CBD de Phoenix, Arizona

Le

CBD de Phoenix, Arizona

Une

carte, une image au sol viennent compléter la lecture de l'image-satellite,

ici à Fès

Une

carte, une image au sol viennent compléter la lecture de l'image-satellite,

ici à Fès Intégration

d’une animation Flash sur l’extension urbaine au Caire

Intégration

d’une animation Flash sur l’extension urbaine au Caire